转自 | 微信公众号“余世存”

陈行甲:朋友们好,我是陈行甲,很开心收到今日头条“当我们谈论高考时”主题活动的邀请,能够跟余世存老师围绕高考这个话题,做一次深入的对话跟交流。我特别愿意谈,而且特别愿意跟余老师谈。

余世存:大家好,我是余世存,特别开心,今天能跟行甲兄来一起谈高考。行甲和我是湖北老乡,我是一个文弱书生,但行甲是文武双全,今天的对话会很有意思。

01、关于高考难忘的经历与经验

陈行甲:我跟余老师这个组合聊高考的话,有意思之处,我认为有这么几点。第一点,你是1986年高考,我是1988年高考,我们年龄正好相差两岁,届数也相差两届,但是我们都是上学比较早的,我是农村出生长大,你也是农村出生长大,我们都是5岁多上学,17岁上大学。

第二点,你是文科,我是理科,但你是当年高考的极度成功者,而我是当年高考的部分失败者。你当年是文科状元考上北大中文系,我本科是湖北大学数学系。我大学毕业之后第一次考研失败,又回去工作9年多之后,第二次考研考上清华。如果我当年高考不是严重偏科,本科是有机会上清华的。

我高考偏科最厉害的一门课是政治。我高考和第一次考研都栽在这一门,两次都没有及格。高考政治我只考了52分,第一次考研政治只考了44分。

我偏科主要偏在理解能力。我的数学很好,中考和高考数学都基本满分。

陈行甲:文科和理科的卷子是不一样的,文科的稍微简单一点。政治我认为关于当时辩证唯物主义里唯物辩证法,还有政治经济学很多概念,靠背诵真不行,还是要靠理解。我特别怕两类题目,虽然高考已经过去很久,我已经参加工作大概三四十岁,我偶尔还是会梦魇。就梦到好像还在考试,在考政治课,心里有阴影了。我最怕两类题目,一类是多项选择题。因为多一个少一个都算错,通常情况好像认为都对,或者都不对。那种细微的区别,需要你一点点甄别,简直是要我的命。

余世存:我们政治课最重要的是辩证法,现在跟老师们交流,他是用辩证法思维,说白一点就是对方人的思维,你要理解到他们要什么答案。我认为现在的网友或年轻人比我们聪明,他们知道不是考我的理解,是考对方要的点在哪儿。

陈行甲:所以这个很要命。当年政治题中还有一种特别坑人,我后来想起来,就想说人生真是没有近路可走。有一种叫辨物分析题,题目类型是你先判断正误,再写一篇分析。这种出题的方式如果你正误判断错了,后面你写多少字,再呕心沥血都没用。这种题上面我多数都判断错了。

我到现在还记得当年考研的时候有一道题目就是判断分析题,是最后一道大题,10分还是15分,总之能定生死的题目。它写了一长段话,有一点半文言文半白话文,处于模棱两可之间,我最后实在没办法做,就在心里扔硬币。我后来想,因为是赌概率,多部分是错的。

有一个题目我判断是错,洋洋洒洒绞尽脑汁分析了一大篇,但是心里还是很忐忑。我出了考场,第二天跟一个本科是华师政治系的同学询问最后一题是怎么答的,结果他说这是某位领袖在1945年抗战期间说的一句原话。我当时就感觉要晕过去,我郁闷极了。正因为是这样惨痛的经历,所以印象深刻。所以我说你是一个当年高考的极度成功者,我是当年高考的部分失败者。

当年我们是过独木桥的阶段,只要考上大学,那就意味着跳龙门了。

余世存:但你其实也是成功的。湖北大学当时也是我们很多同学的目标,他们说考不上顶级的大学,湖北大学也是一个选择。像我考上了北大,很多人都很羡慕我。在老家,大家也认为我光宗耀祖,好像从此就踏上了金光大道一样。

后来我自己选择了一条脱离体制的路,面临生计、谋生的种种事情。那个经历太坎坷,考验更大,有时候是面对你的良知,面对你是否同流合污,是否选择放弃自己心中的理想。

我认为这类考验在高考后的人生路上会更多,甚至是更重要。我认为行甲说得特别对,我们年轻朋友寄托在高考上的那种患得患失,那种心里的紧张和焦虑不安,从事后看,从你人生的几十年后回看,它真是白费,甚至是多余的。

我跟很多朋友举了一个例子,高考前就像战士在战壕里面,每一个战士在战壕里面并不是轻松的,大部分人全是恐惧。因为是生死考验,是一个生死之战。第二天你一进考场,不要想别的,这时就是两军相遇勇者胜,你要把你的勇气拿出来。真的是“遇佛斩佛,遇魔斩魔”。你要有那种勇气和信心。我认为在高考前夕一定要把自己调整好,照顾好,这样进入考场,会有一个比较好的结果。

陈行甲:余老师的《时间之书》有一句话广为流传:“年轻人,你的职责是平整土地,而非焦虑时光。你做三四月的事,在八九月自有答案。”这句话流传的非常广。我认为你可以改一个高考版。

余世存:前年的高考作文就是谈时间,是说现代人被时间所奴役,考生写一篇作文如何做时间的朋友,如何看待时间。当时我的这本书被大家注意到。高考考生最重要的是记住自己在三四月份曾经做过哪些事,高考就是“八九月”,收获很重要。就像你平时的节奏是紧张还是慢,在高考的这一瞬间你要收获。你不能说,因为你平时特别努力,你这个时候反而没有收获,那你会终身遗憾,很多朋友都会有留下这个遗憾。比如平时成绩还不错,但高考没有发挥好,本来是一个中上等的水平,结果考试的时候只考了一个中等水平。

这样的状况其实是很普遍的,同学们在高考的时候还是应该对自己有一个基本的认知,比如说,你平时努力是什么样子?那你高考的时候你一定要收获这样的成绩。同学们只要把你三四月份付出的东西,在高考这一刻要回来就行。你就可以心安理得,以这样一个心态从容地去应对高考。

陈行甲:我们这会儿聊的,聚焦在高考这个阶段。有一些经验教训,我们希望可以分享给到现在正在准备高考的孩子们和家长们。但是我有个感悟,对孩子和家长来说,我说一句“把高考看淡”的话显得很鸡汤,显得站着说话不腰疼。但是我认为,对待高考最好的状态,最科学的态度,就是放到一个更长的时间长度里面去看它,就像你的《时间之书》,时间是一个非常奇妙和伟大的东西。

当把时间的长度拉长之后,例如我现在剪辑视频,我所有的视频都我自己剪,在聚焦到某一帧的时候,把它迅速拉大,就精确到0.1秒,音乐对齐、文字对齐,状态对齐,都对齐后迅速把它一合拢,就让它变成这0.1秒钟。在2分钟、3分钟甚至10分钟的视频里面,你看不见那一点。

我讲的话是什么意思?就是说高考,就是我们人生中间那一个点。以我现在54岁的人生回看,当年我17岁高考之前我也紧张,我现在非常后悔当年没有一个人来跟我说一句:“孩子,你将来会发现,你今天的紧张,几乎完全不值。”

当年我们算比较幸运。你考上了中国最好的大学,我也考上还算不错的大学,总之我们都跳了龙门。那又怎样?虽然您的这个北大的title可能对人生产生了非常大的影响。现在回过头来看,大学对我很重要,但就算我当年没上大学,我未必不会取得比今天更好的成绩。比起高考,今后人生战场要经过大大小小的考场,它作用更具决定性。

余世存:在我的title当中,比如说诗人可能比北大状元在圈子里更受认可。其他一些title,比如我在《战略与管理》,《中国土地》杂志等几个杂志做过主编和副主编,这些title比北大title可能更重要,包括我后来出《非常道》这本书,奠定了我之后写作的主脉。

所以我说这几句话,其实也是让大家明白,高考它虽然很重要,但在你后面的人生当中,它会越来越或退居次要的位置。人生的道路还长,挑战还很多。

行甲说的时间,它是非常需要我们把它接纳进自己身体来一个东西。当时间在你身上成了一条绵延不断的线时,高考作为一个空间里的一站,你知道那一站你应该怎么去过去,而不是说那站过不好,下面就是悬崖。

人生的路还长,是可以让你去用心去经营好的。只要你用心,面对大大小小的人生考场,你都可以安之若素。

特别是我们后面需要一直学习,怎么把节奏放慢,怎么把人生的状态放得从容一点。不能说一高考,你就紧张得不得了,那你以后怎么办?

在我们这种大众化消费时代,你的生活节奏一直是紧张的,你一直处于一个焦虑状态,我认为没有必要。

我们经常说人像在半空中一样,上不着天下不着地。其实你两眼一闭,心态一放松,你的脚马上就踩在地面上,踏踏实实的。

陈行甲:今天我们聊高考,从小说到大,从近又说到远,我们再从大说回小。不要浪费状元经验。当年我也是另类的“状元”,我有一门单科状元,88年高考化学是变态级别的难,我上了大学之后才知道,那一年的高考理科的化学是要统计及格率的。就是统计各个县各个学校的及格率。

我的化学考了84分,是全县的单科状元。结合一下我当年的经验,你碰到极少数比较“变态”的出题老师以外,正常情况下,高考以及你今后经历的所有的考试,大概率底层同构,逻辑统一。什么意思呢?以百分制为例,基础题是60分,中档题是30分,最后极难的题是10分,基本上是这个结构。在学数学、化学、物理的过程中,我有一个非常自在的状态,我的基础题是不会错的。这个60基础分,基本分要争取全拿,至少要拿绝大部分。对中档题也争取全拿,或者争取拿绝大多数。那你就是一个极其优秀的学生。

最难的题看缘分,你不要理他。你通关通到那里之后,彼此见面会心一笑。好久不见,你们两个对看一下。对方比较友好,那你们俩人就握个手。如果对方很拽,你就走自己的路。

回想起来我当年的高考化学就是这样,最后那个难题,我碰都没碰。我刚写了一个解,时间到了我就交卷子了。不要浪费你的精力,你的时间。

要明白这个逻辑,心里要有底,确保基础题容易的,必须全部hold住。中等难度要争取全部至少绝大部分hold住。这个时候你已经是妥妥考场赢家。

余世存:“最难的题看缘分”,我认为好多家长应该帮孩子去琢磨一下这个逻辑。当你这么说的时候,其实孩子也能听明白。他不需要紧张,这种硬骨头不啃也罢,不要浪费你的时间和精力,更不要制造心理恐慌。秉承这种状态去学习、去考试,成功的概率要大很多。

陈行甲:当你把前面的路走顺,让状态跑起来后,真正到了门槛之后,你反而不怕它了。前面铺垫的势能上来后,到后面就是疾风逆势,反而把它征服了。

余世存:有点像战场上拼刺刀的人,把第一个撂倒后信心就来了,再拼第二个信心又增加了点,最后遇到一个比自己个头大的人,他也有勇气去拼。

我认为先让自己顺起来,而不是说一开始就啃最难的骨头。你这个经历太好了,当年老师也是教我们,卷子发下来了后先迅速地扫一遍,赶紧把不动脑子写答案都对的题先拿下,最后再碰那些让你思考的,或者说特别费时间的题。你今天说的这两个方法都特别好。一个是该拿的基础分要拿到手,而且拿到后对心理状态也是一个很好的调整。

陈行甲:我第二次考研时已经30岁,已经成家立业。我有一个经历跟大家分享,就是人生不如意之事,十之八九。当时考研考两天,第一天考试还算顺利,但晚上不知道吃什么东西,吃坏了肚子,一晚上去了四五次厕所。第二天上考场的时候,就担心自己在考场上会去厕所,早上就没吃早饭,也没喝水。

我记得当时考场在中国人民大学,我进考场时脚底开始发飘发虚。这种状态还怎么考试?我想说,小朋友们,你们面对高考,你也可能遇到身体状态不佳,有点小焦虑,没睡好,或者其他什么情况。要允许自己没睡好,你紧张,大家都紧张,要接受自己这个状态。

我进了考场坐下来吸一口气,看着老师抱着卷子在前面进来,我的身体状态当时很虚弱,但是在那一刻我产生了一种要跟命运去搏斗的悲壮感。

我拿起笔写下自己的名字时,眼眶湿润了,我认为自己很勇敢,体内好像有一种气在升腾。我在跟自己的命运搏斗,现在回想起来真是那口气,我考得很好。

余世存:我认为年轻朋友可以从你的例子中得到一个很好的方法,就是在高考时,要尽可能地让自己能够找回自己,就是你的悲壮感也好,让自己感动也好。你一旦紧张,你想不起来事,脑袋就蒙了。这个时候一个最简单的办法,你要找回自己。你说我是在跟命运搏斗,我就是有这种很悲壮地进入人生战场的想法,要为自己感动。通过这些自我暗示,反而能把你“三四月”做过的事能找回来。这个时候你在考场上要临场发挥作用,比如这种感动自己悲壮感,把心气提起来特别重要。

我们很多同学这些年来一直是处在一个学习、考试完再学习的这个惯性当中。他容易麻木,对自我缺乏一个正常的判断和认知。用我们的话就是说,你再焦虑,但要爱自己,照顾好自己,让自己一次一次度过劫难或者难关,考试、考场、战场这些都是你要做的事情,把它做得好一点,做到位一点,就不错了。

02、送给高考的你的一句话

陈行甲:余老师,现在假如给你一个机会,你穿越时空给当年17岁的自己说一句话,你会说什么?

余世存:从高二那年我就开始不断地想时间早点过去,我希望早点拿到通知书,早点进大学。可能是青春期的感受,我觉得学校的生活太漫长了。我特别理解马斯克,现代社会的教育体制是有点不合理的,学生在教室里不断地去学习,这个时间太长了。

我高二那年,我就认为已经学得差不多了,没有必要再学了,想赶紧结束做一个中学生的命运,如果真让我去17岁,我说“不要怕”,可能显得有点矫情,“不要怕”对现在有些考生或者说同学还是很重要的,所以我会说“放松”这两个字。

陈行甲:我穿越回当年,我会对17岁的自己说这句话就是真的不要怕,你将要经历的人生一定配得上你的努力。

我是在湖北省兴山县高桥乡下湾村出生长大,在村办小学念完小学,在乡镇念中学中间我又转到县城接着念完初中,再考到青山县一中,是一个很典型的路。我现在54岁的年龄回过头去看,在17岁那一年的自己,其实很漫长。我后面的人生完完全全,彻彻底底超越了我17岁那年能想到的所有最美好的状态,

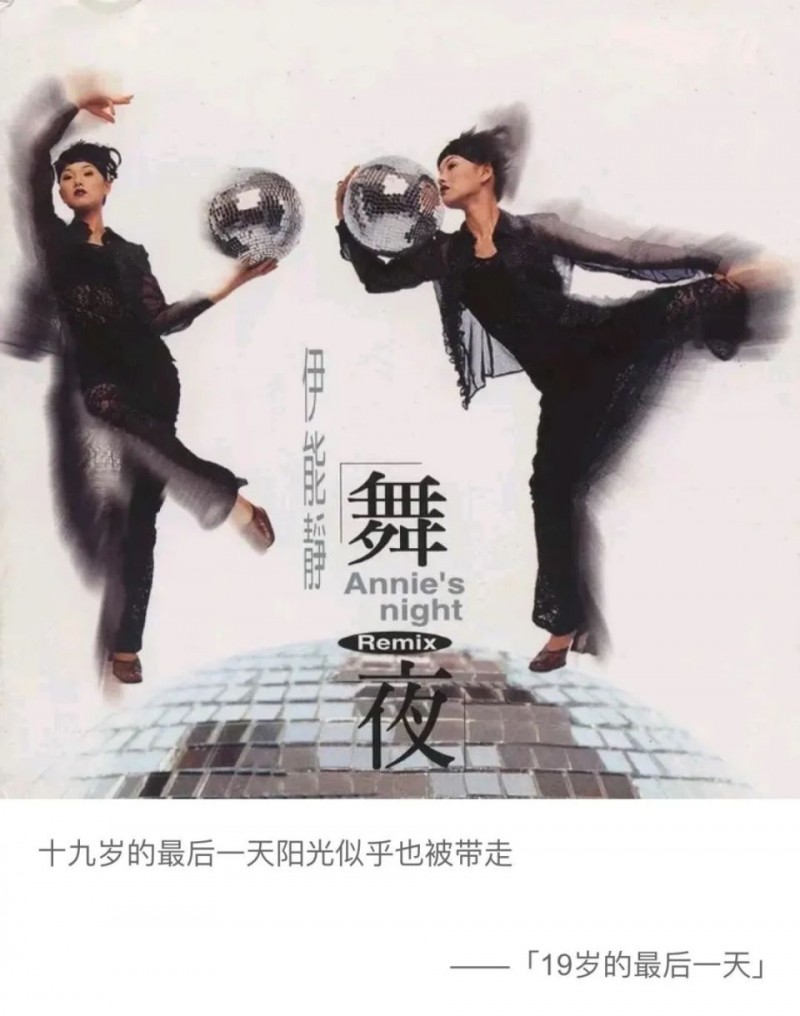

现在年轻的朋友们都不知道,当年刘文正带出来的飞鹰三姐妹:方文琳、裘海正、伊能静。伊能静爆火的第一首歌就是《十九岁的最后一天》。“十九岁的最后一天,阳光似乎也被带走。”

我当时马上要上高考考场,听到这首歌,感觉前面的时间好漫长,但后面的人生配得上前面的努力。

余世存:“不要怕,后面的人生配得上你的努力。”这是行甲兄送给当年的自己的话,我认为这个特别好,人生永远值得我们去憧憬,而绝对不是说像现在陷入卷和焦虑,人生没啥意义。我和行甲兄,他不像很多50岁的朋友,好像人生走下半场就可以洗洗睡了,或者说可以无所事事,游手好闲。对我们来讲可做的事、该做的事非常多,而且这些事并不是说我们是出于压力,也不是出于责任。我认为我们对人生还有一种审美,有一种很好的欣赏,所以我们需要做这些事。

03、让未来的你为现在的你赋能

陈行甲:今天我们说是在聊高考,又好像在安慰自己,疗愈自己比较坎坷的人生。我们从小说到大,从大说回小,现在我们再说回大。

就高考这个节点来说,高考只有三天,会很快过去,我见过在考场上成功之后人生演绎的完全不同的版本。比如说我见过高考时是状元,级别不那么高,也考得不错的大学。但在大学过了一年,过了两年他仍然以高考状元自居,大家都认为他是高考状元,膜拜、欣赏、喜欢,我认为这都很正常。

大学毕业之后过了十年再见他,他还在以高考状元炫耀。过了20年之后再去见他,比如同学聚会,他还是自居高考状元的身份。

但我告诉你,与你跟别人说自己是高考状元是两码事。这样的人在他18岁的那一年成为高考状元,已经达到了他的人生顶峰,除了高考状元之外,再也没有其他人生成就的一种状态。余老师您是另外一种状态,成为高考状元后,您的人生又不断地超越,又不断地创造新成就。

这也是一种我认为比较重要的经验,这么多年里我没有停止生长。在山区农村,小时候我的母亲带我去砍柴,因为我们家没有自留山,就只能到一座叫对门山二等岩的山顶上去砍柴。

我母亲在我走得动、背得动的时候就会带着我去砍柴。我现在还记得我母亲说过的一句话:“爬山不怕慢,只怕站。”

意思就是我们慢点走,别着急,因为这是一个漫长的山坡,但别站着不动。我很欣慰自己还记得童年时候,半文盲的母亲跟我说这句话。在漫长的人生中,不怕慢,只怕站。我没有停止学习,没有停止生长,高考之后的很多个考试,很多有形和无形的考场,我都愿意去面对。

我希望这么说,不要让年轻的朋友认为是我在好为人师,这是我真实的人生体会。

余世存:行甲和我都有相同的经历和体验,我们是通过这种不断地走路,不断地积累,不断地生长,才有了今天。

有的人,他人生的高光时刻可能就是在高考时,但他后面就没有动。而我们是比那些一直站着不动的朋友多了一些东西,不是多了成绩,我认为更重要的是多了人生的丰富性。社会市场给了我们太多的挑战,也给了我们太多的机会,至少我和行甲抓住了一些机会。

所以人生中,我认为同学们应该在面对自己的恐惧时,要想到我们这两个走在前面的兄长或者父辈的经验,跟你们是相通的。我们把处理的方式和经验分享给你们,希望你们在面对自己的紧张和焦虑,或人生考验时可以多一个参照系。

陈行甲:高考是一个关于青春的话题,本身就让人向往。翻过了当年高考的山丘之后,我们后面爬上更高的人生山峰时,回望它会认为很美好。

我目前在系统地学习心理学。我和俞敏洪老师,也是您好朋友,一起做了一个关注儿童青少年的心理健康的项目,叫做知更鸟公益项目。

心理学上有一种非常重要的技术,我可以分享给同学们。我在无意中用到过这门技术,特别是我的半文盲母亲,她使用这个技术尤其出色。

我在村办小学读书时,因为读书比较早,我的母亲给我起了“陈行甲”这个名字,这三个字音调都是上升,非常不科学,我母亲不懂韵律,所以名字显得稍微有点怪癖。

其实“行”是我的辈分,“甲”是我母亲对我的一个期待。在山区农村,有一个不成文的惯例,名字越贱,孩子越好养。所以起这么大的名字,可能会冒犯。但我母亲就很勇敢,给我起了这个名字。

首先,这个名字对我是一种心理暗示,要学习好,要配得上这个名字。我在读书小学时,母亲带我去田里面砍柴,寻猪草时,她就会跟我说:“你将来要上大学的。”

我不知道大学是什么,感觉大学是遥不可及的。但这句话我到现在都印象深刻,因为她其实许了我一个未来。

陈行甲:我大学毕业之后曾经遭遇一个非常大的困难,无端被陷害当成犯罪嫌疑人。大学毕业我回到基层,刚参加工作不久,一年多时间遭遇这个困难,简直如雷轰顶。我母亲也不知道怎么安慰我,但她让我陪她出去买点东西,事实上是带我去见一个叫周先生的瞎子,请周先生来给我算卦,疏导一下。

这里我想讲的一种心理技术。我到现在记得周先生当年说的话,周先生当年说:“你现在遇到点困难,但是别怕,很快会过去的。你将来的一辈子,单独求单独闯,五湖四海震名望。”

之后我被分配到了基层,到县里,下乡镇,最后还下了矿了,在矿里面做安全员。这和“五湖四海震名望”好像也没什么关系,但前年我参加联合国人权理事会,在一般性辩论环节代表中国民间去发言时,我在会场上想到了我的母亲,想到这句话,想到这么多年间,我考研到清华,毕业虽然回基层,但后来我又去美国芝加哥学习。再后来我做公益,是否就应了当年的这句话?

我当年在高考前进入复习阶段特别焦虑,因为我知道自己严重偏科,但我的班主任甚至校领导就认为我是个可造之材。我的整体成绩都很好,政治老师会单独把我喊到办公室开小灶,就给我补课辅导。但我当年政治分并没有提升,心里十分对不起张玉荣老师,这也增加了我的焦虑。

那么这种心理学的技术是什么?焦虑时,我会想到母亲跟我说过的话,我会想当高考结束翻过这一篇,我的人生未来是个什么状态?

那时候我完全不敢想上大学,如果能考个宜昌师专,就是祖坟冒青烟了。但其实很多事情你想也没用,我就想等我高考结束之后,我应该是清风拂面,水波不兴,我要去玩,我要去嗨,采野花野草,去野炊,去跟着母亲去砍柴等等,一下子我的内心就平复很多。这个在心理学上叫——把未来引入现在。

当你自己很难的时候,同学们记着陈老师说的这句话,这是一种心理学技术,不是自己骗自己。你要相信我不会骗你们,你也没有骗未来的你自己。你真的就会到那一天,把未来引入现在,让未来的你为现在的你赋能。

当年我上清华时候,我30岁已经成家也有孩子。从理论上说我没有任何出国的欲望和可能性,但是我仍然坚持学了两年英语。我跟俞敏洪老师的友情也是那时结下的。每个周末、每个假期我都去新东方报班学习。虽然那个时候他不认识我,我认识他,多年后当我跟他见面,我说依然记得当年他在课堂上的每一个细节,他表示非常的惊叹。

我那时苦学英语,另一个方面也是因为清华有些课程是全英语教学,为了要跟上课程,学英语成为一种需求。但是因为当年看似毫无意义的坚持,却对我后来的人生产生了深远的意义。

在人生低谷时期,我的母亲通过周先生鼓励我的那句话,预言了我的人生,在我内心里平添了很多的力量。

余世存:行甲兄的这个办法特别好。他在一个普普通通的地方,一个算命先生给他说了一句话,他记住了并且相信自己未来会有一个“五湖四海,大显身手”的机会。这是把未来放到现在来参与,对他现在赋能,同学们也可以找一找自己内心当中最喜欢的一些话、一些观念来为当下的自己赋能。

比如我特别喜欢孔子的一句话,叫“仁者无忧,知者不惑,勇者无惧”。意思是你做一个对世界有爱的人,你没有可担忧的东西,所以叫仁者无忧。知者不惑,是你做一个对自己还有认知,或者说有基本慧根的人,你不应该被外面的环境变化所困惑。你要成为一个勇者,就像行甲所说,哪怕悲壮一点也没有问题。悲壮一点你敢去拼,那么你做一个勇者也不会害怕,因为勇者无惧。

孔子这句话在很长一段时间,就像一面镜子一样,让我对照我自己的状态有哪些不足,然后去弥补不足,让努力匹配得上自己。

还有司马迁的话,对我后面的人生也有帮助。他希望自己的工作能,究天人之际,通古今之变,成一家之言。在我平常和卑微的生活当中,司马迁这样的话,他鼓励了我,激励了我,让我可以做得更好一点。我认为有这样的话,在我们身边时时想起,就可以把眼前斤斤计较的心解脱出来,安放好。

04、写好自己的时间之书,唱好自己的别离歌

陈行甲:同学们,高考结束后,你们会进入人生的新阶段,过去的焦虑扔一边后,我建议你们在放松的时间读一下余老师的《时间之书》。

时间是多么美妙的词汇。我相信现在年轻的同学们,能够沉浸式地感受到一些东西,但我不确信哪句话会触动你。除了那句著名的“做三四月的事,到八九月自有答案。”

余世存:这本书如果高考前大家读也很好,因为很多语文老师反映说这本书特别适合高考作文提分。写作文就是你需要知道怎么剪裁,把材料整理在一篇文章里,而且你既得有议论,也有叙述,也有抒情。在这本书里面是有体现,大家高考之后可以翻翻这本书。我认为它是一个工具书,是人生的一种操作手册,每个人需要面对自己的人生时间,这本书有一定的启示意义。

前一阵我推荐了湖南籍的作家十年砍柴的《风雨飘摇》,我特别羡慕他能够为家乡写出这么一部书。今天我也要特别推荐行甲的这本《别离歌》,这是我今年读到的最好的一本书,行甲兄是湖北籍一个有知识分子气质的社会实干家,这本《别离歌》我看了十几页之后眼泪就出来了。

现实世界有很多人的悲欢离合,这本书里写了包括很多普通人在人生中挣扎的时刻,有人生的离别,也有人生的苦难,行甲兄直面这些东西,去帮助这些人去解决,帮他们走完人生最困难的日子。

我读完这本书后想到很多,比如说电影《血战钢锯岭》,电影里面的人,感动了整个战士和军官。我觉得他说的话用来形容《别离歌》很合适。他说:“这个世界正在分离,而我的希望只是想一点点地把把它拼凑完整。”

《别离歌》这本书,行甲兄用他的经历和思考,把这个世界拼凑完整。如果我们的生活,包括我们的读书写作当中缺失《别离歌》这样的作品,那我们的读写生活也是不完整的。我希望大家看这样的书,而不是说看到这类书就回避它。

我想到俄罗斯的一个大诗人叫阿赫玛托娃,她写过一首诗,开题叫“新年好,新的悲伤好”。她说我们对悲伤,对别离,对人生的苦难,我们要直面它,而不是因为前人努力把它消灭掉。前人的努力只是救济了它,或者是说把它安顿了,但悲伤、灾难、苦难永远不可能消除,它在我们的人生当中,甚至是在年轻一代人当中还会不断地出现。我们应该怎么对待它?这个诗人居然用了祝福的语言说“新年好,新的悲伤好”。

我认为这一点非常有意思。中国有一个诗人叫邓康延,他有一首诗叫《寻找同悲伤的人》。我认为行甲兄的这本书,他让我想到这些前人,或者说当代的这些有思考的人的一些感受。这是我今年读过最好的书,我希望大家能看这样的书。

陈行甲:你这样对文字把握如此精到的人,看我的书本身就是一种鼓励,你的点评让我感受到很多的力量。我想跟年轻的孩子们分享我为什么要写这本书,我为什么用了这样一个题目。

最开始包括出版界的朋友都建议我考虑换一个书名,因为《别离歌》这个名字稍微有一点悲情。至少用这个的书名,代表对市场的考量不够,但我仍然坚持用这个名字。我认为它有一种深情感和庄严感。我特别看重这两种感觉。我们该如何面对这个不完美的世界?

如果说现在马上经历高考,走上人生的新舞台,要跨过高考这个壕沟,我想跟同学们说一句,你们马上要经历的就是一场别离。你们将要离开父母,离开家乡去上大学,去走上新的人生舞台,这是你们人生中一个重要的节点。

你们从母亲的怀中咕咕坠地,到1岁多能走下地,离开母亲的怀抱,到六七岁能够离开家门去上学。上小学、上初中,上到高中,到这个阶段,有的同学可能上初中就离开家庭了,就开始寄读了,但是绝大部分同学,几乎所有的同学,到这个阶段,你们将正式地离开家庭。别离是我们人生的常态,相聚是短暂的,而分别是常态。

希望你们在这样的人生阶段里面,记住苏轼当年离开眉山,奔向他广阔的人生舞台后说的那一句诗,他回望家乡,“故乡飘已远,往意浩无边。”你们面前的人生舞台大幕正徐徐拉开,有很多精彩在等着你们。你会有很多的不顺,也可能人生不如意之事十之八九,但是记住那一二,它的核心是你的母亲父亲、你的家庭、你的师长、你的朋友,你过去的和未来将要结交的很多很多的朋友,在一生中给你爱和温暖。所以人生这一场别离它终究值得。

余世存:很多人要跟自己的同学离别,这个离别可能现在你们还不知道意味着什么。我们当年做《战略与管理》时,做过一个统计,你要找同行,去找你的大学同学;你要找不同行业的人,不同职业的人,去找你的高中同学;你要找不同阶层的人,比如可是农民,工人,老板等,可能要找你的小学同学。但其实我们跟小学同学,包括中学同学的关系已经隔很远,大部分人还是会跟大学同学联系。

所以高考的这次别离就意味着你跟你的这些同窗了很多年的中学同学,以后将从事不同的职业、不同的事业。我认为要珍惜这份友谊。行甲说得特别好,你要经常想着美好的一面,但也要正视人生中还有八九不如意的事。

新的悲伤,新的苦难等着我们,但是我们还是要以一个良好的心态面对它。怎么面对?我认为《别离歌》这本书给了特别好的答案,就是让我们做一个堂堂正正的人,这本书给予我们的人生美学的基调也特别好,我总结为侠骨柔情。

我认为这是我们中国文化对一个知书达理的人的要求,也是做人的一个责任。你的感情充沛丰富,你的内心很软,但你面对不公、面对不易、面对不幸,你要去挺身而出,要去担当起来,所以我们叫侠骨柔情,有这样的君子人格和大侠的风范,面对人生种种坎坷,就没什么可怕的。这些都需要我们去经历,而不是去逃避。

陈行甲:我总结一句话,同学们翻过高考这座山丘,你们将要告别自己的故乡,告别自己的家庭,奔向广阔的人生舞台。人生就是很多场的别离,让我们踏歌而行,在未来的广阔人生舞台上面,读好时间之书,写好你自己的时间之书,也唱好你自己的别离歌。